- blogs:

- cles::blog

国立天文台の常時公開コースを見学

tokyo

tokyo  社会科見学

社会科見学  astronomy

astronomy  研究機関

研究機関

せっかく調布まで来たので他に何か面白そうな場所はないかなと思って調べてみたら、歩いていけそうな場所に国立天文台 三鷹キャンパスがあることが分かったので、ウェブ調べてみたところ、特別な公開日でなくとも常時公開施設*1は受け付けていることが分かったので立ち寄ってみました。

† 受付をすませて、いざ出陣

正門の側にある受付で名前を記入すると、シールになった来客用ワッペンがもらえるのでそれを胸に貼って、あとはキャンパス内の公開施設を自分で自由にまわるということになります。国立の研究所=学生のいない大学のようなものですから、この辺りは勝手知ったるといったところ。

† 第一赤道儀室

最初に入ったのは第一赤道儀室という施設。ここはこのキャンパスで現存する最古の建物ということでボロボロですが、口径20cmのカールツァイス製反射望遠鏡と赤道儀が今でもちゃんと動いていて、太陽の黒点が紙の上に映し出されていました。ちょっとすごいのは重りが重力で落ちる力を利用した完全な機械式の赤道儀がまだ動いているということです。ガバナーがついていて、昔の時計の同じような原理ですね。そんなワケでこの棟には基本的には電気が必要な設備はなく、重りの巻き上げから、天井の窓の開閉、ドームの回転等もハンドルを手動で回すことによって行われているようです。

ここができたのは1921年らしいので、当時のカールツァイスの技術力の高さが良くわかりますね。ちなみにこれらの機器は大戦の戦利品として獲得したものとのこと。今でもカールツァイスの製品は高価ですが、当時は現在よりももっと高価なものだったようです。

† 大赤道儀室

次に入ったのは大赤道儀室。ここには口径65cmの反射望遠鏡が設置されています。やはりこれもカールツァイス製。この頃はツァイスの光学機器が名実共にトップだった時代なんでしょうか。内部に展示されていた機器にはタイガー計算器や、松下(現・パナソニック)のナショナルのロゴ、東京光学(現・ニコン)のロゴが入った機器があったりと少しずつ国産の機器も登場しています。

† 天文機器資料館

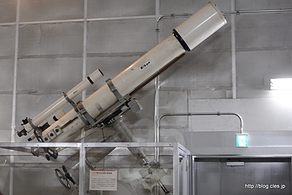

最後の展示施設は天文機器資料館。外には野辺山から持ってきた1.2mφ電波望遠鏡*2があったりと、ちょっと近代的な感じを醸し出していました。

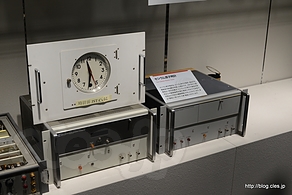

内部に入るとクロノメーターや、クォーツ時計、原子時計などの各種時計を始め、珍しい天体観測機器が所狭しと並んでいます。特に面白かったのは写真天頂筒*3という特殊な望遠鏡で、なんと筒の部分が陶器でできているとのこと。天頂筒は機器の性質上、真上にしか向けることがなく、金属よりも熱膨張係数が小さいので採用されたのだとか。

また、ハワイのマウナケアにあるすばる望遠鏡の開発の基礎となった、95cm ハニカム鏡材*4が興味深かったです。

そもそも望遠鏡の鏡の土台となるガラス板は直径が大きくなるほど厚くする必要があり、すばるクラスの望遠鏡を作るには1m以上の厚みが必要になってしまうとのこと。そうなると重くて作るのも動かすのも大変なので、ガラスの厚さ20センチに押さえ、ハニカム構造を導入することにより、裏側から圧力をかけてひずみを修正する仕組みになっている*5そうです。この資料自体は単なるガラス板ですが、その研究が始まった頃の試作品なんだとか。

天文台は派手さはないですが、とても興味深い資料が多くて楽しめました。

- *1: 国立天文台 | 常時公開施設

- *2: 1.2mφ電波望遠鏡を三鷹へ移設| NEWS | 国立天文台 野辺山

- *3: 写真天頂筒 - 国立天文台天文機器資料館

- *4: 95cm ハニカム鏡材搬入、そして展示 - アーカイブ室新聞 (2009年9月2日 第228号) - arc_news241.pdf(PDF)

- *5: 世界に誇る最先端技術の結集 - すばる望遠鏡 - ハイテクジャパン - キッズ・ウェブ・ジャパン - Web Japan

このエントリへのTrackbackにはこのURLが必要です→https://blog.cles.jp/item/6233

古いエントリについてはコメント制御しているため、即時に反映されないことがあります。

コメントは承認後の表示となります。

OpenIDでログインすると、即時に公開されます。

OpenID を使ってログインすることができます。

2 . RT810 の DHCP サーバを WPAD に対応させる(716)

3 . アーロンチェアのポスチャーフィットを修理(684)

4 . 福岡銀がデマの投稿者への刑事告訴を検討中(658)

5 . シャープの空気清浄加湿器のキュルキュル音対策は PTFE テープで(577)